Insights

KR Decarbonization Magazine

VOL.11 | NOVEMBER 2025

데이터 기반 선박 운항성능 분석과

에너지 절감장치(ESD: WAPS) 성능 추정

KR 선박해양기술팀 김민수 책임

|

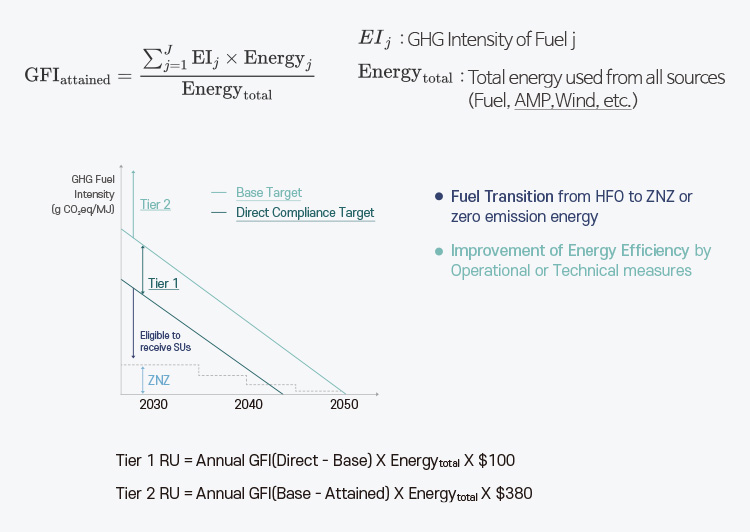

글로벌 친환경 규제의 영향

올해 4월, 국제해사기구(IMO)는 ‘Net-Zero Framework’를 승인하며 해운 산업의 탈탄소 전환에 한층 속도를 높이고 있다. 기존의 단기조치(EEDI, CII 등)가 규제 중심이었다면, 이번 승인에서는 연료 전환을 촉진하고 온실가스 배출에 직접적인 탄소 비용을 부과하는 방향으로 확장됐다.

특히, 선박이 HFO를 사용하면서 유럽에 기항할 경우 IMO와 EU 규제를 동시에 적용 받게 되며, 이때 선박의 CAPEX가 1일 때 OPEX는 2, 탄소 비용은 4~6으로 예상된다. 이에 따라 선사들은 예정에 없던 탄소 비용을 최대한 줄이기 위해 모든 노력을 기울이고 있다.

탄소 비용은 IMO에서 정한 Direct 및 Base 기준 충족 여부에 따라 Tier 1 또는 Tier 2로 구분된다. Base 기준을 만족하지 못하면 Tier 2로 분류되어 징벌적 비용을 부담하게 되며, 반대로 무탄소 연료 사용으로 Direct 기준을 초과 달성하면 인센티브를 받을 수 있다.

탄소 비용 절감을 위해서는 연간 GFI(Greenhouse Gas Fuel Intensity) 값을 낮추고, 동시에 사용 에너지의 효율을 높여야 한다.

▶ GFI를 낮추는 방법은 연료 전환을 통해 온실가스 배출량을 줄이거나, 육상전기·풍력·태양광과 같은 무 배출 에너지를 추가로 사용하는 것이다.

▶ 에너지 효율을 높이는 방법은 선체 및 프로펠러의 오손(Fouling) 관리, 엔진 효율 유지·관리, ESD(Energy Saving Devices) 설치, 운항 최적화 등이 있다.

연료 전환은 이미 디카보나이제이션 매거진에서 계속해서 다뤄지고 있으므로, 이번 글에서는 에너지 효율 개선 방안과 무배출 에너지 중 바람을 활용한 풍력보조추진(WAPS, Wind-Assisted Propulsion System)에 대해 소개하고자 한다.

에너지 효율 개선을 위한 데이터 기반 운항 데이터 분석

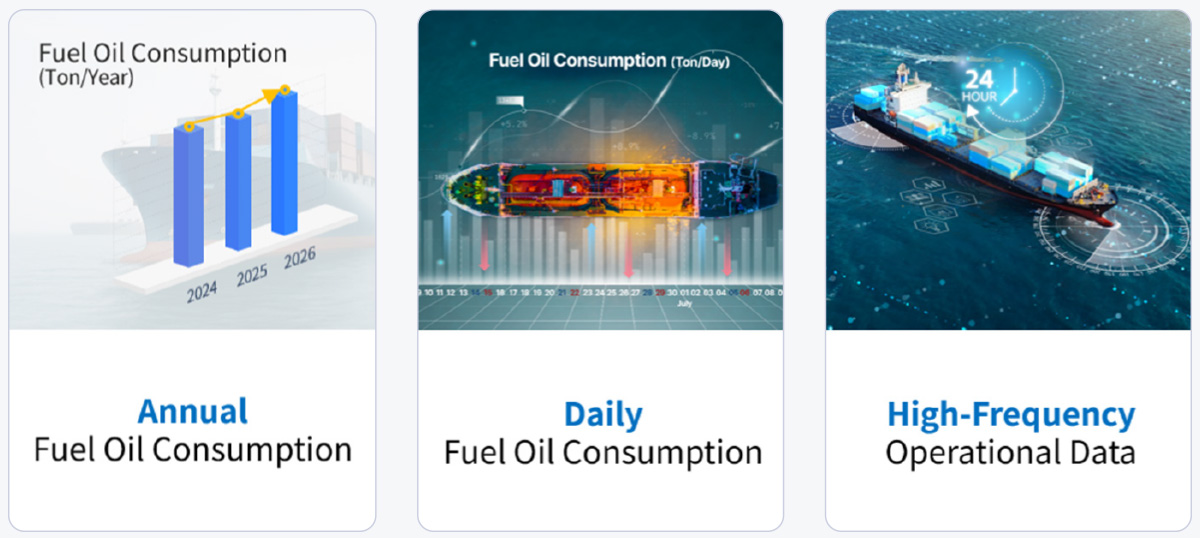

에너지 효율을 개선하기 위해서는 선박의 실제 성능을 정확히 파악하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 선사가 보유한 데이터를 활용해야 한다. 선사가 보유한 데이터는 연간 연료 소모량 데이터, 일일 연료 소모량 데이터, 그리고 고빈도 계측 데이터로 구분할 수 있다. 연간 연료 소모량 데이터는 IMO DCS 및 EU MRV 보고를 위해 모든 선사가 확보하고 있으며, 일일 연료 소모량 데이터는 항해사가 작성하는 정오 데이터(Noon Report)를 통해 얻을 수 있다. 고빈도 계측 데이터는 센서를 통해 짧은 샘플링 주기로 측정된 정밀 데이터로, 이는 ‘스마트십 솔루션’이 설치된 선박에서만 수집할 수 있다. 다음에서는 데이터의 종류별로 어떤 정보를 얻을 수 있는지, 그리고 이를 통해 선사가 어떤 의사결정을 내릴 수 있는지에 대해 살펴보고자 한다.

· 연간 연료 소모량 데이터

연간 연료 소모량 데이터는 한 해 동안의 항해 거리와 항해 시간, 그리고 연료별 실제 사용량이 집계되어 있다. 이 데이터는 CII(Carbon Intensity Indicator) 등급 산정에 직접 활용되며, 선박의 연간 친환경 성과를 평가하는 데 필수적인 역할을 한다. 다만, 이러한 연간 단위의 데이터는 비교적 거시적인 수준에서의 정보만을 제공한다는 한계가 있다. 예를 들어, 동일한 선종임에도 불구하고 CII 등급에서 차이가 발생할 수 있는데, 그 원인을 구체적으로 규명하기는 어렵다. 이는 연간 데이터가 운항 조건, 실제 기상 환경, 항차별 속도, 적재 상태와 같은 세부 변수를 충분히 반영하지 못하기 때문이다.

· 일일 연료 소모량 데이터

일일 연료 소모량 데이터는 항만 체류, 입출항, 항해 등 운항 상태별로 세분화되어 있어 연간 연료 소모량과 달리 운항 단계별 에너지 소비 패턴을 명확히 파악할 수 있다는 장점이 있다. 특히 이 데이터를 활용하면 항만 체류 중 연료 소모량과 본 항해 중 연료 소모량을 구분하여 분석할 수 있어 어느 구간에서 비효율이 발생하는지 쉽게 진단할 수 있다. 더 나아가 KR의 환경 데이터와 동기화할 경우, 일일 연료 소모량을 다양한 주요 요인별로 세분화하여 분석하는 것도 가능하다. 다만, 하루치 데이터를 하나의 대푯값으로 사용하는 특성상 세부적인 변동성을 충분히 반영하지 못한다는 정확도에 대한 한계도 존재한다.

· 고빈도 계측데이터

스마트십 솔루션을 탑재한 최신 선박에는 다양한 센서를 통해 수집되는 고빈도 계측 데이터가 있다. 이 데이터는 초·분 단위의 짧은 간격으로 기록되며, 항해 정보와 기관 정보가 포함된 시계열 데이터다. 이 데이터로 선속, 흘수, 타각과 같이 선박 성능에 영향을 미치는 운항 상태에 대해 통계적으로 확인할 수 있으며, KR의 해상 환경 데이터와 동기화되면 풍속, 파고, 수온 등 외부 환경 요인까지 통계적으로 확인할 수 있다. 또한 파고·풍속에 따른 성능 변화와 타각 데이터를 통해 항해사의 운항 습관도 파악할 수 있다.

다양한 변수가 포함된 계측 데이터에서 해상 환경이 양호하고 운항이 안정적으로 이루어진 구간만을 선별하면, 선박의 순수한 기술적 성능을 추정할 수 있다. 그리고 장기간 축적된 데이터를 항차별로 구분해 분석하면 선체 및 프로펠러 오손 효과, 엔진 효율 감소 등 시간에 따른 기술적 성능 저하율을 도출할 수 있으며, 이를 활용해 선사는 최적의 유지보수 시점을 결정할 수 있다. 동형선이 존재하는 경우에는 선박 간 성능 비교도 가능하다. 선박 성능, 유지보수 상태, 엔진 효율 저하를 기술적 성능으로 나타내고 항만 대기, 해상 환경, 운항 습관을 운항적 성능으로 하여 비교하면, 각 선박별로 에너지 효율을 개선하기 위한 최적의 조치를 도출할 수 있다.

선사가 보유한 세 가지 데이터 중, 선박 성능을 정밀하게 파악하기 위해서는 스마트십 솔루션을 통해 수집되는 고품질 계측 데이터가 핵심이다. 또한 시간에 따른 성능 저하율을 분석하기 위해서는 장기간의 데이터 축적이 반드시 필요하다.

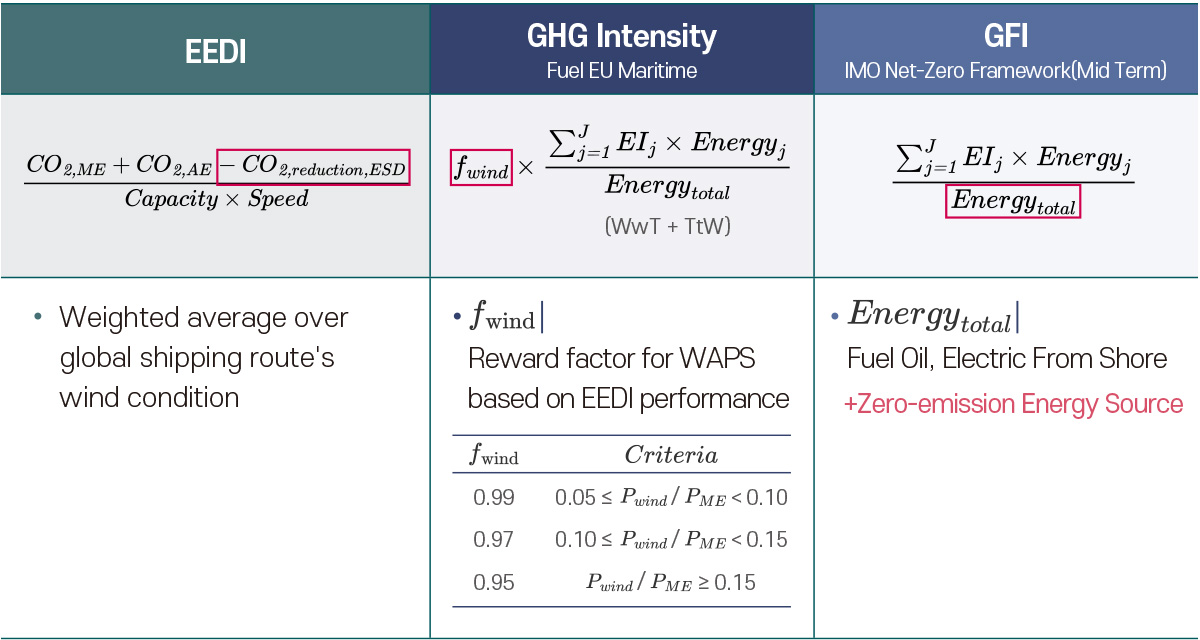

규제별 WAPS의 영향 및 성능 추정 사례

친환경 규제에서는 온실가스 배출 저감에 기여하는 ESD(Energy Saving Device)에 대해 인센티브 체계를 마련하여 보상하고 있다. 특히, WAPS의 경우 다른 ESD에 비하여 GFI를 낮춤과 동시에 에너지 효율을 개선하여 탄소 비용에 이중적인 혜택을 받을 수 있다.

EEDI는 WAPS의 상위 50% 성능 조건만 반영하기 때문에 실제보다 약 2배 높게 추정된 효율이 산정되고, FuelEU Maritime에서는 Fwind라는 Reward Factor를 도입하여 WAPS가 5%, 10%, 15% 이상의 에너지 절감 효과를 달성할 경우, 1~5%의 추가 인센티브를 제공하고 있다. 한편, IMO Net-Zero 프레임워크는 GFI 산정 시 선박의 총에너지 사용량에 WAPS 기여분을 가산하는 방식으로 중복 혜택을 받을 수 있도록 설계되어 있다. 이에 따라 KR에서는 규제에서 권고하는 WAPS의 효율 계산 절차를 개발하고 평가 방법별 효율을 비교·검증했다.

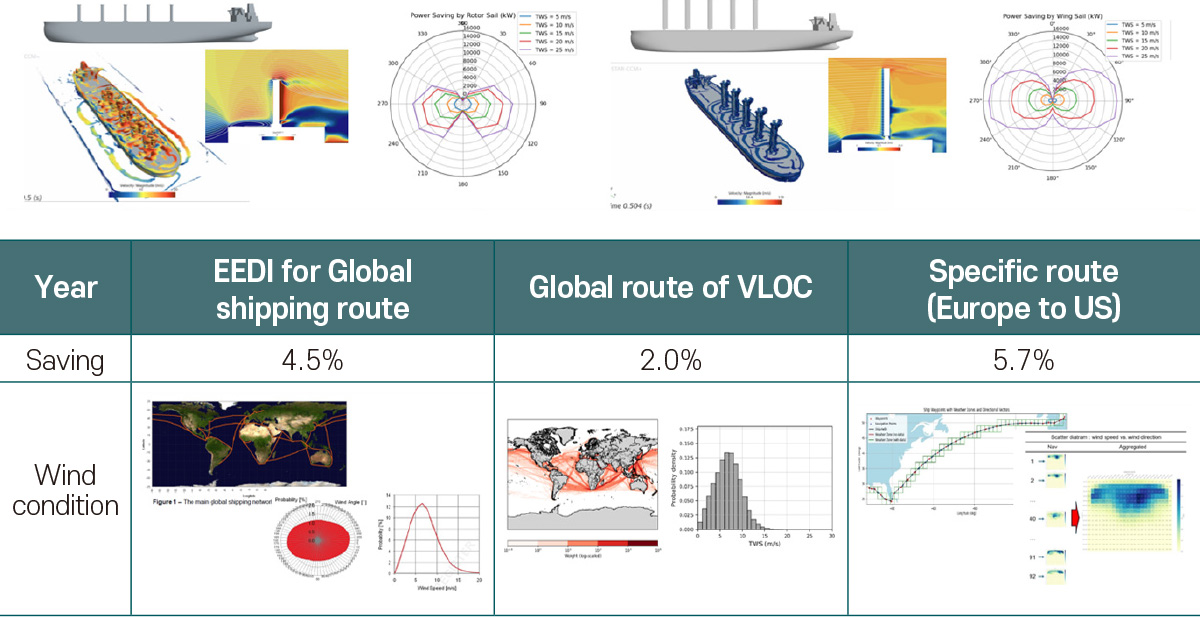

대상 선박은 초대형 광석운반선(VLOC)으로 로터세일과 윙세일을 각각 5기씩 설치한 경우를 가정했다. 먼저, 전산 유체역학(CFD) 기반으로 WAPS의 성능을 분석하여 성능 폴라 차트를 만들었다. 이 차트는 풍향·풍속 조건별 WAPS의 성능을 시각화 하여 장치별 특징을 파악할 수 있게 한다. 로터세일은 로터 회전수와 풍속의 최적 비율에 의해 최대 풍속 활용에 한계가 있으며, 마그누스 효과로 인해 사풍과 측풍에서 강한 추진력을 나타낸다. 반면 윙세일은 로터세일과 동일한 추력을 내기 위해 약 4배의 면적이 필요하지만, 최대 풍속 활용에 제약이 없고 양력과 항력을 이용해 후면풍 조건에서도 추진력을 발휘할 수 있다. 결과적으로 면적 증가에 따른 공간 효율성과 돌풍 대응 안전성이 확보된다면, 윙세일이 장기적으로 더 우수한 성능을 발휘할 가능성이 있다.

KR은 로터세일의 성능 폴라 차트를 기준으로 세 가지 평가 방법을 적용하여 효율을 산출했다. 첫 번째는 EEDI 평가 방식으로, 이는 설계 단계에서 대상 선박의 실제 항로와 무관하게 추정하는 방식이며 MEPC에서 제공하는 글로벌 항로 풍향·풍속 분포표(Wind Matrix)를 적용한다. 그 결과 약 4.5%의 동력 절감 효과가 확인됐지만, 이 결과는 선박의 실제 항로가 고려되지 않았기 때문에 실선 적용 효과로 보기는 어렵다.

두 번째는 VLOC의 AIS 데이터를 기반으로 글로벌 항로를 추출하고 이를 해상 환경 데이터와 동기화하여 만든 Wind Matrix를 이용하여 효율을 분석했다. 그 결과 EEDI 평가 방법의 절반 수준인 약 2.0% 수준의 동력 절감 효과가 확인됐다.

마지막은 WAPS의 최대 효과를 확인하기 위해 바람이 좋은 북대서양 항로에 대한 Wind Matrix를 만들어 효율을 분석했고, 그 결과 초대형선임에도 불구하고 최대 5.7%까지 효율이 증가하는 것으로 나타났다.

즉, WAPS의 성능은 평가 방법과 항로 조건에 따라 크게 달라지므로, 실제 항로와 환경 조건을 반영한 정밀 분석이 필수적이다.

ESD의 3자 검증 가이드 라인

WAPS는 친환경 규제 측면에서 이중 혜택을 누릴 수 있음에도 불구하고, 선사들은 여전히 이에 대한 투자를 망설이고 있다. 가장 큰 이유는 초기 설치 비용 부담과 효율에 대한 불확실성으로 투자 회수 기간(ROI, Return on Investment)을 객관적으로 검토하기 어렵다는 것이다. 이에 KR은 제3자의 입장에서, 앞서 검토한 사례처럼 실제 항로와 환경 조건을 반영한 합리적인 효율 계산 절차를 마련하고 있다. 이를 통해 KR은 선사들이 보다 현실적인 기준으로 투자 타당성을 검토할 수 있도록 지원하고자 한다. 또한 KR은 WAPS에 국한되지 않고 이산화탄소 포집 기술(OCCS, Onboard Carbon Capture System), 폐열 회수 장치(WHRS, Waste Heat Recovery System), 선체에 부착되는 패시브형(Category A 타입) ESD 등 다양한 에너지 절감 장치에 대한 효율 추정 절차를 개발하여 서비스 범위를 확대하고 있다.

에너지 효율 개선을 위한 의사결정 지원

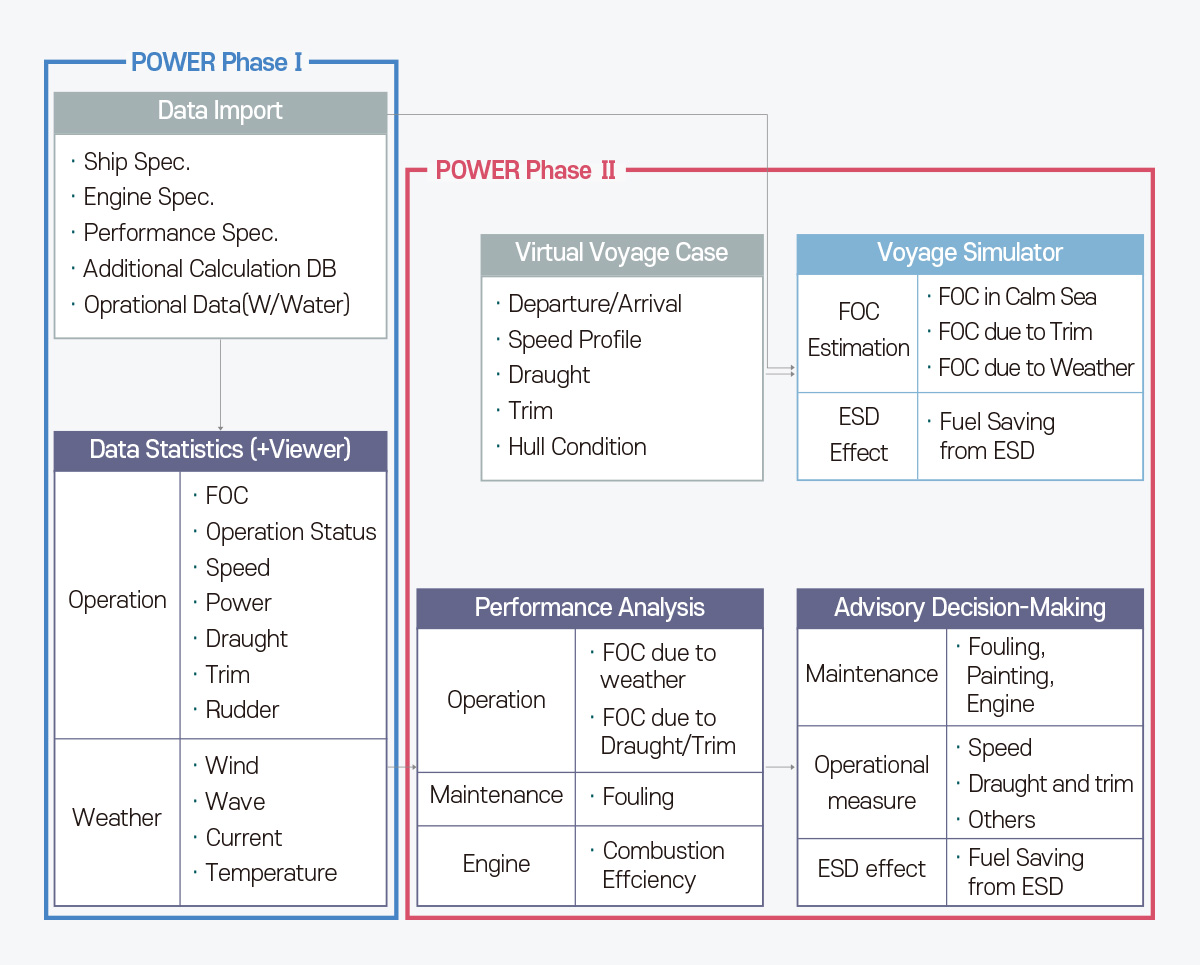

KR은 운항 성능 분석을 통해 선박의 성능과 실질적인 ESD의 효율을 추정하고, 이를 기반으로 에너지 효율 개선 의사결정을 지원하는 운항 데이터 분석 솔루션(KR-POWER)을 개발하고 있다. 개발은 두 단계 나누어 추진된다. 1단계는 2025년 말 공개 예정으로, 입급 선박을 대상으로 선사가 보유한 운항 데이터와 KR의 해상 환경 데이터 및 AIS 데이터를 결합하여 운항 특성, 기상 데이터, 연료 소모량을 통계적 가시화한다. 2단계는 2026년 말 출시를 목표로 하며, 계측 데이터 기반의 데이터 시각화와 성능 분석 기능을 확대할 예정이다. 이를 통해 요인별 연료 사용량 분석 및 오손으로 인한 성능 저하와 엔진 연소 효율 감소를 정량화하고 분석 결과를 토대로 흘수, 트림, 선속 등 가상의 운항 조건에서 연료 소모 예측 및 ESD 효과 시뮬레이션 기능을 제공할 계획이다. 이러한 기능을 활용해 선사는 다양한 운항 조건을 가정한 에너지 효율 개선 전략을 사전에 검토할 수 있다. 특히 유지보수 측면에서는 선체 및 프로펠러 오손 상태, 선체 도장 상태, 엔진 효율을 점검할 수 있으며, 운항 측면에서는 선속, 흘수 및 트림에 따른 성능을 확인할 수 있다. 아울러 기술적 측면에서는 ESD 효과를 검토함으로써 보다 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다.

KR은 이러한 기능을 구현하기 위해 조선소의 스마트십 솔루션과 선사의 Fleet Control Center 데이터를 KR 스마트십 플랫폼과 연동하는 작업을 병행하고 있다.

바이오 연료 시리즈Ⅰ

넷제로 전환을 위한 바이오 연료: 기술적 도전과 운영적 관점

KR 기관규칙개발팀 하승만 수석

|

이번 글은 KR 바이오 연료 시리즈의 첫 편으로, 바이오 연료 전환 과정에서 나타나는 기술적·운영적 과제와 이를 해결하기 위한 KR의 대응을 살펴보고자 한다. 다음 호에 게재될 ②편은 연료유 분석 기업인 ‘VISWA Group’과 공동으로, 해운 연료에서 바이오 연료와 관련된 운영상 도전 과제, 품질 문제, 그리고 사례 분석을 심층적으로 다룰 예정이다.

해운 탈탄소의 새로운 축, 바이오 연료

바이오 연료(Biofuels)는 식물성 기름, 농업 잔재물, 폐기물 계열 물질 등 바이오매스(Biomass)를 가공·처리하여 얻는 연료를 말한다. 해운 분야에서는 전통적인 화석 연료와 물리·화학적 성질이 유사하면서도 탄소중립(Net-Zero) 달성에 기여할 수 있는 대체 연료로 각광받고 있다.

현재 대표적인 바이오 연료로는 FAME(Fatty Acid Methyl Ester), HVO(Hydrotreated Vegetable Oil), 바이오 메탄올(Bio-Methanol), 바이오 LNG(LBG), 에탄올(Ethanol), SVO(Straight Vegetable Oil), F-T 디젤(Fischer-Tropsch Diesel), 업그레이드된 열분해유(Pyrolysis oil), DME(Dimethyl Ether) 등이 있다. 이 중에서도 FAME과 HVO는 기존 선박의 연료 시스템을 대대적으로 개조하지 않고도 ‘드롭인(Drop-in) 연료’로 활용할 수 있다는 점에서, 국제 해운에서 가장 유망한 대체 연료로 꼽힌다.

즉, 기존 연료유를 완전히 대체하거나 일정 비율로 혼합해 사용할 수 있어, 단기적 전환이 용이하다.

· FAME: 비교적 보급이 활발하고, 기존 연료와 혼합 사용 사례가 늘고 있으나, 산화 안정성과 장기 저장성 측면에서 관리가 필요하다.

· HVO: 화학적 특성이 경유와 유사해 기존 디젤 엔진과의 호환성이 뛰어나며, 산화 안정성이 높아 장기 저장에도 유리하다. 다만, 가격 측면에서 제약이 따른다.

바이오 연료는 이처럼 다양한 종류와 특성을 지니며, 각각의 장단점은 향후 해운업의 연료 선택과 규제 대응 전략에 직접적인 영향을 미칠 것이다.

해운에서의 바이오 연료 현황: 아직은 초기, 그러나 성장세 뚜렷

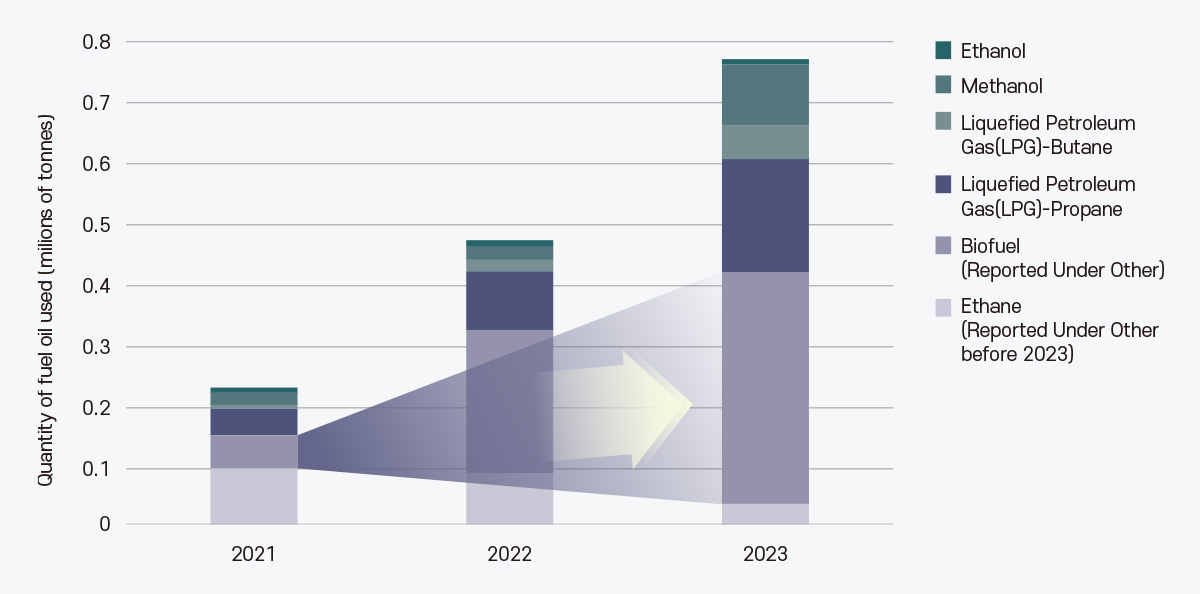

2023년 기준 전 세계 바이오 연료 소비의 대부분은 도로 운송(약 99%)에 집중되어 있으며, 항공은 0.5%, 해운은 단 0.6% 수준에 불과하다. 이를 전체 해운 에너지 사용량으로 환산하면 약 0.3%에 지나지 않는다.

다음 그래프에서 확인할 수 있듯 양적으로는 아직 미미하지만, 2021년부터 IMO DCS 보고가 본격화된 이후 매년 꾸준히 증가세를 보이고 있다는 점은 주목할 만하다. 따라서 현재 바이오 연료의 해운 부문 활용은 전체 그림에서 작은 조각에 불과하지만, 규제적 논의와 산업계 관심이 높아짐에 따라 향후 빠르게 확대될 것으로 전망된다.

FAME과 HVO의 생산 과정과 특성

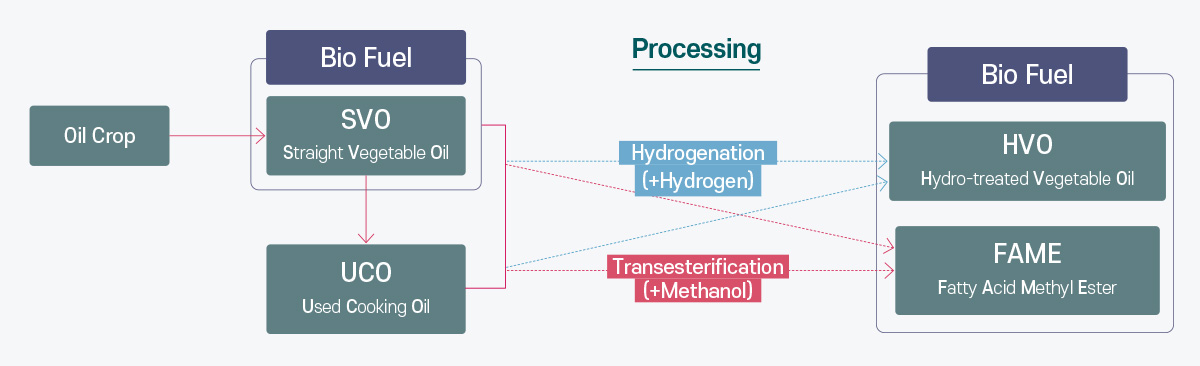

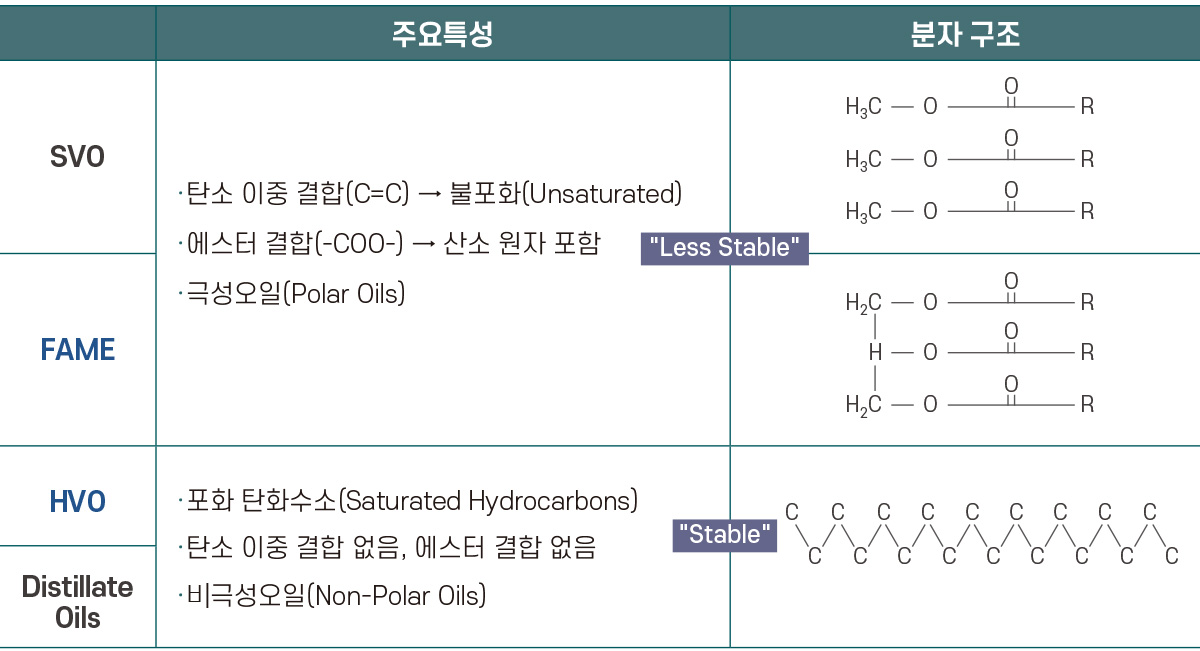

여러 바이오 연료 중에서도 실제 해운업에서 가장 빠르게 적용되고 있는 것은 FAME와 HVO이다. 두 연료는 모두 식물유(SVO) 또는 폐식용유(UCO)를 기반으로 하지만, 생산 과정에서 큰 차이를 보인다.

▶FAME은 원료유에 메탄올을 더해 전이에스터화(Transesterification) 과정을 거쳐 생산된다. 산소 원자가 남아 있는 에스터 결합 구조 때문에 연료가 극성(POLAR)을 띠고, 산화·분해에 취약하다. 따라서 장기 저장 시 열화가 발생하기 쉽고, 안정성이 떨어지는 편이다.

▶HVO는 원료유에 수소를 첨가하는 수소화 처리(Hydrogenation)를 통해 불포화 결합과 산소를 제거한다. 이 과정에서 포화 탄화수소(Saturated Hydrocarbons) 구조로 전환되며, 석유계 디젤과 화학적으로 거의 동일한 특성을 가진다. 따라서 비극성(Non-polar) 성질을 띠고, 산화 안정성과 장기 저장성이 뛰어나다.

이러한 구조적 차이는 실제 운항 과정에서도 중요한 영향을 미친다.

▶FAME은 가격과 공급성 측면에서 장점이 있으나, 산화 안정성과 저장성에서 불리하여 철저한 관리가 요구된다.

▶HVO는 안정성과 호환성 측면에서 우수하지만, 생산 원료와 가격이 시장 확대의 제약 요인으로 남아 있다.

바이오 연료 도입에는 국제 해운과 항공 산업 간의 연료 경쟁이라는 중요한 도전 과제가 존재한다. 항공 분야는 탄소 감축을 위해 SAF(Sustainable Aviation Fuel) 활용이 필수적이며, 이 가운데 HVO는 HEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)라는 이름으로 SAF 생산의 주축을 이루며 각광받고 있다. 항공 연료는 다른 대체 수단이 제한적이어서 상대적으로 높은 비용을 감수할 수 있기 때문에, HVO가 해운 부문에서 본격적으로 도입되기에는 현실적 제약이 크다. 이에 따라, 해운에서 실제 적용 가능성이 높은 FAME의 기술적·운영적 고려 사항을 중심으로 논의를 이어가고자 한다.

기술적 고려 사항: 안전하고 효율적인 바이오 연료 사용을 위한 지침

바이오 연료를 선박에 안전하고 효율적으로 사용하기 위해서는 연료 특성으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 위험 요소를 철저히 검토하고 관리해야 한다. 기존 화석 연료와는 다른 바이오 연료의 화학적 특성이 엔진과 연료 시스템에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요하다.

바이오 연료, 특히 FAME은 기존 화석 연료와 달리 산소 원자를 포함하고 있어 여러 가지 기술적 위험을 내포하고 있다. 이러한 위험을 사전에 파악하고 적절한 예방 조치를 취하는 것이 안정적인 선박 운영의 핵심이다.

바이오 연료의 주요 기술적/운영적 위험 요소와 관리 방안

1. 산화 안정성 저하 및 장기 저장 문제

FAME은 화학적 구조상 산화되기 쉽고, 이로 인해 연료가 열화되어 슬러지나 산성 물질을 형성할 수 있다. 이는 연료 품질 저하뿐 아니라 엔진 부품의 부식과 필터 막힘을 유발할 수 있다.

▶관리 방안|바이오 연료는 장기 저장보다는 가급적 3개월 이내에 사용하는 것이 권장된다. 장기간 저장 시에는 주기적인 품질 분석을 실시하고 필요에 따라 항산화제(Antioxidant)를 첨가하여 산화 안정성을 강화해야 한다.

일본 NYK 그룹은 최근 ‘Bioxiguard’라는 바이오디젤용 항산화제를 상용화하며, 이러한 문제를 해결하려는 해운사의 노력을 잘 보여준다.

2. 재질 적합성(Material Compatibility)

바이오 연료는 연료 시스템 내의 고무, 플라스틱, 특정 금속 재질과 반응하여 손상을 일으킬 수 있다. 이는 연료 누설, 부품 파손 등 안전 문제로 이어질 수 있다.

▶관리 방안|연료 시스템에 사용된 재질이 바이오 연료와 호환되는지 사전에 확인하고, 불소고무(Fluorocarbon, Viton), 테플론(Teflon) 등과 같은 바이오 연료에 강한 재질로 교체해야 한다. 특히 니트릴 고무(Nitrile Rubber)와 네오프렌(Neoprene)은 팽윤(Swelling) 또는 약화될 위험이 있어 사용을 피해야 한다.

3. 특수 성분으로 인한 잠재적 위험

바이오 연료는 원료(Feedstock)나 생산 공정에 따라 예상치 못한 화학 성분을 포함할 수 있다. 특히 CNSL(Cashew Nut Shell Liquid)과 같은 성분은 매우 반응성이 높아 연료 시스템에 심각한 손상을 초래할 수 있다. CNSL에 포함된 카돌(Cardol)과 아나카르딕산(Anacardic acid)은 금속 부품의 부식과 마모를 가속화하며, 고분자를 형성하여 필터 막힘을 유발할 수 있다. 이외에도 다음과 같은 성분들이 보고된 바 있으며, 이에 대한 주의가 필요하다.

·에스토니안 셰일 오일(Estonian Shale Oil): 연료 운전 안정성 저하 가능성

·페놀계 화합물(Phenolic Compounds): 연료 안정성 문제 유발

·바이오디젤 잔류물(Biodiesel Residues): 자유 지방산(FFA), 모노/디/트리글리세라이드가 잔류해 산화 및 열화를 촉진

·로진산(Rosin Acids): 산화 조건에서 반응성이 매우 높아 안정성을 해칠 수 있음

▶관리 방안|연료 공급자에게 원료 및 생산 공정에 대한 완전한 정보 공개(Full Disclosure)를 요구하고, 벙커링 전 품질 증명서(CoQ)를 철저히 확인해야 한다. 필요 시 GCMS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry)와 같은 정밀 분석을 통해 유해 성분을 사전에 검출하는 것이 필수적이다.

4. 윤활유 오염 및 성능 저하

4행정 엔진에서 FAME 기반 연료를 사용할 경우, 연료가 연소 과정에서 윤활유로 유입되어 윤활유의 점도를 떨어뜨릴 수 있다. 이는 윤활 성능 저하로 이어져 엔진 마모를 가속화한다.

바이오 연료는 저장 및 취급 과정뿐만 아니라 실제 선박 운항 중에도 기존 연료와는 다른 유지보수 관리를 요구한다.

▶관리 방안|FTIR(적외선 분광법) 분석을 통해 윤활유 내 FAME 농도를 정기적으로 모니터링해야 한다. 또한 고정된 시간 기준이 아닌 오염도 및 점도 변화를 기준으로 엔진 오일 교환 주기를 조정하는 유연한 전략이 필요하다.

5. 슬러지 증가 및 필터 막힘

바이오 연료의 불안정성과 수분 흡착성으로 인해 연료 탱크와 청정기(Purifier)에서 슬러지가 더 자주 발생할 수 있다. 이는 필터 막힘 빈도를 증가시켜 운항에 지장을 줄 수 있다.

▶관리 방안|정기적인 탱크 내 배수(Drainage)를 실시하여 수분 축적을 방지하고, 청정기의 슬러지 배출 주기를 조정하거나 중력판(Gravity Disk) 설정을 바이오 연료의 특성에 맞게 조정해야 한다. 초기 사용 단계에서는 필터 막힘에 대비하여 예비품을 충분히 확보하는 것이 중요하다.

6. 엔진 성능 저하 가능성

FAME의 발열량은 기존 화석 연료보다 낮아 선박 운항 시 연료 소비량이 증가하거나 고부하에서 엔진 출력이 저하될 수 있다. 특히 기계식 제어(MC) 엔진은 전자식 제어(ME) 엔진에 비해 영향을 더 크게 받을 수 있다.

▶관리 방안|연료의 발열량을 사전에 확인하고 필요 시 점화 타이밍 등 엔진 최적화 조정을 통해 성능 저하를 최소화해야 한다. 또한 윤활성 개선 첨가제를 사용하여 기계적 마모를 방지하는 것도 고려할 수 있다.

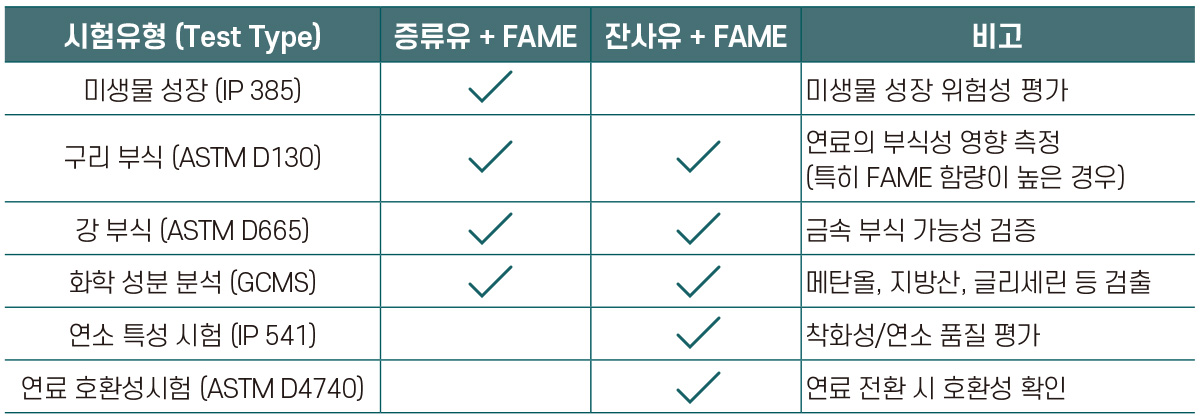

7. 추가 품질 시험 및 위험성 평가의 필요성

바이오 연료(FAME)는 기존 석유계 연료와 달리 산소를 포함해 산화·부식·미생물 성장 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서 국제 기준(ISO 8217)만으로는 안정성이 충분하지 않으며, 아래와 같은 추가 시험이 권장된다.

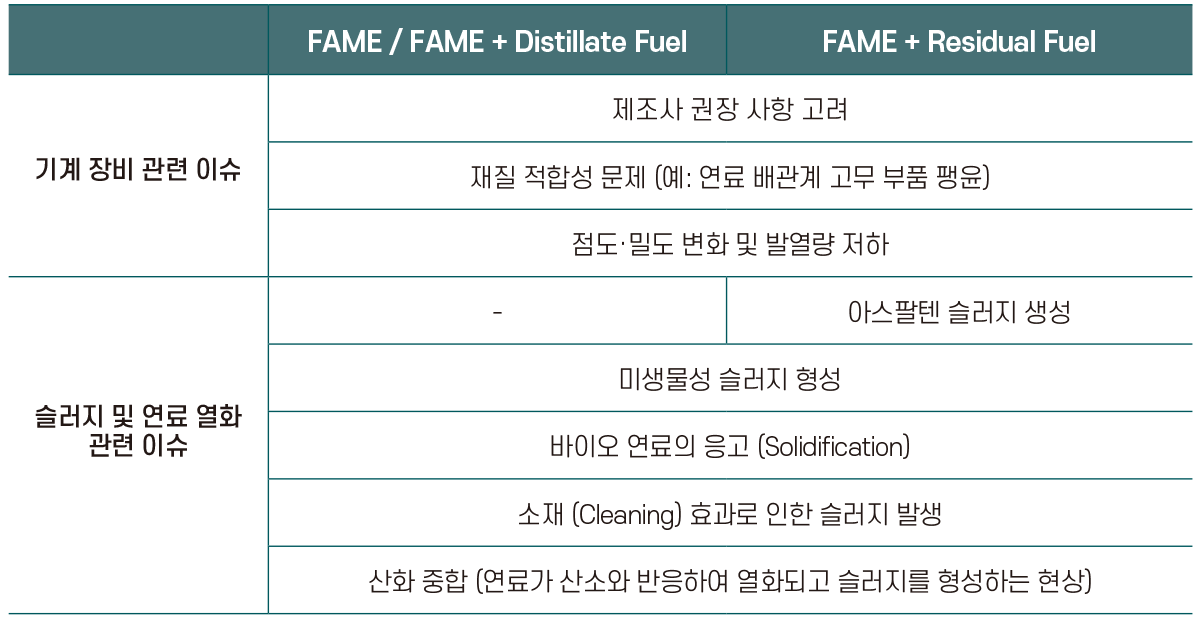

이러한 기술적 고려 사항은 바이오 연료가 단순한 ‘친환경 연료’가 아니라, 체계적 관리와 예방적 유지보수가 병행되어야 안정적 운영이 가능하다는 점을 보여준다. 이에 KR은 위험성 평가를 권장하며, 다음 표는 평가 시 고려해야 할 핵심 요소를 정리한 것이다. 이러한 위험성을 선사와 선원이 사전에 충분히 이해하고 대비하는 것이 중요하다.

| FAME / FAME + Distillate Fuel | FAME + Residual Fuel | |

|---|---|---|

| 기계 장비 관련 이슈 | 제조사 권장 사항 고려 | |

| 재질 적합성 문제 (예: 연료 배관계 고무 부품 팽윤) | ||

| 점도·밀도 변화 및 발열량 저하 | ||

| 슬러지 및 연료 열화 관련 이슈 | - | 아스팔텐 슬러지 생성 |

| 미생물성 슬러지 형성 | ||

| 바이오 연료의 응고 (Solidification) | ||

| 소재 (Cleaning) 효과로 인한 슬러지 발생 | ||

| 산화 중합 (연료가 산소와 반응하여 열화되고 슬러지를 형성하는 현상) | ||

안전한 바이오 연료 전환을 위한 대응: KR notation ‘SusBio’

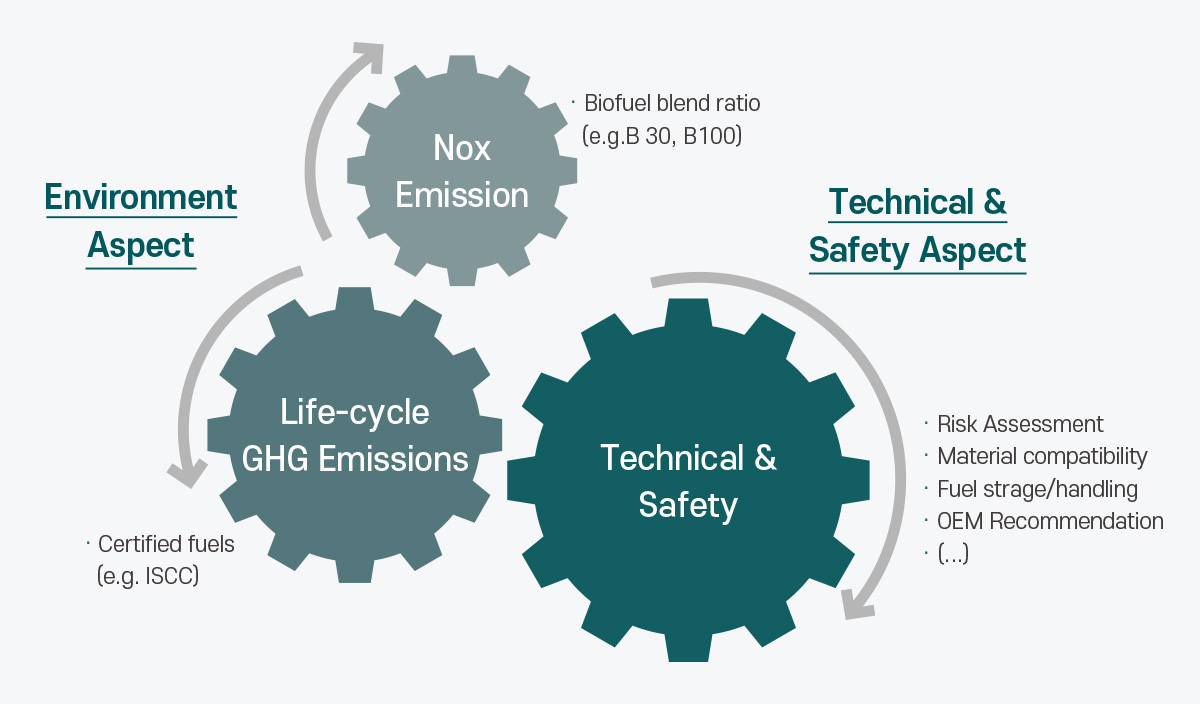

국제 해운에서 바이오 연료의 활용은 이제 선택이 아닌 필수로 다가오고 있다. 그러나 연료 특성의 다양성과 규제적 불확실성은 여전히 선사와 조선소 모두에게 중요한 도전 과제로 남아 있다. 따라서 단순한 사용 가능 여부를 넘어, 안전성·환경성·운영성을 종합적으로 고려할 수 있는 명확한 기준이 절실하다.

이러한 요구에 부응하여 KR은 ‘SusBio(Sustainable Biofuel)’ 선급 부호를 개발했다. SusBio는 바이오 연료의 전과정에 걸친 온실가스 배출 검증, 지속가능성 인증, NOx 규제 대응, 재질 적합성, 연료 저장·취급 요건, 위험성 평가를 포괄하는 체계적인 기준을 제시한다.

더 나아가 KR은 조선소와의 협력을 통해 바이오 연료에 최적화된 표준 설계 사양(Standard Design Specification)을 마련하고 있다. 이를 통해 KR은 선박 건조 단계부터 바이오 연료 적용 가능성을 반영하여, 향후 연료 전환 과정에서 발생할 수 있는 추가 비용과 위험을 선제적으로 줄이고자 한다. 또한, 연료유 분석 전문 기업인 ‘VISWA Group’과의 기술 교류를 강화하여 고객에게 최신 정보를 적시에 제공할 계획이다.

궁극적으로 바이오 연료의 성공적인 도입은 어느 한 주체의 힘만으로는 불가능하다. 선급의 안전 기준, 조선소의 표준화 노력, 연료 공급자의 품질 보장, 선사의 운영 경험이 하나로 모일 때 비로소 지속가능한 활용이 가능하다.